Por mucho que me esfuerzo no consigo recordar de dónde veníamos ni adonde íbamos, ni cómo pudimos acabar en aquel lugar tan escabroso que tampoco sé dónde se encuentra. Solo puedo asegurar que viajábamos en un vehículo distinto del nuestro, una especie de furgoneta destartalada de color caqui en la que se cabría de pie. Ahora todo se me aparece nebuloso, oscuro, irreal. Subíamos por una zigzagueante carreterucha de montaña sembrada de baches como cráteres, bordeando un profundo barranco del que emanaba un vapor verdusco más parecido a un gas tóxico que a la niebla. Anochecía y en la radio chisporroteaba una musiquilla vulgar que iba y venía en cada nueva curva que surgía de la tiniebla. La última imagen de aquel siniestro viaje que conservo es inverosímil: a vista de pájaro, la furgoneta trepaba muy rápido por el tétrico desfiladero aferrándose a duras penas al camino hasta que el bandazo definitivo la despeñó a cámara lenta.

.

No sé cuánto permanecería inconsciente, pero desde que desperté sí lo recuerdo casi todo hasta en sus más horrendos detalles. Primero sentí una intensa congestión en la cabeza, golpeada con fuerza en las sienes por latidos como martillazos. Al abrir los ojos vislumbré un extraño rostro rojo como un demonio observándome a dos palmos del mío. Era calvo, bigotudo y con barba, carecía de boca y por una brecha abierta en medio de una frente afilada manaba un hilo rojo en el sentido contrario a la gravedad. Mis brazos colgaban insensibles como muertos y una fuerte opresión me aprisionaba el tronco. El silencio era fúnebre y al hacerme a la penumbra fui adquiriendo conciencia de la terrible situación en la que me encontraba. Estaba colgando del asiento del conductor de un coche volcado boca abajo, el rostro monstruoso era el reflejo del mío en el espejo retrovisor y la presión que sentía en medio cuerpo era por el cinturón de seguridad. Estaba claro que habíamos sufrido un grave accidente y que yo aún estaba vivo. Pero, ¿y ella?

.

Mi mujer continuaba allí, suspendida de su asiento también, con los brazos estirados y la cara ensangrentada como un ajusticiado colgado por los pies. Debí desvanecerme otra vez, o quizá el golpe en la cabeza me produjo lagunas de memoria, porque la siguiente imagen que puedo evocar es la de su cadáver tendido en la ceniza que cubría el suelo de una cueva excavada en la roca. Más que una gruta parecía un pozo enorme de altísimas paredes, abierto a la superficie por un boquete con forma de embudo, supongo, en el que la furgoneta volcada habría quedado empotrada como un tapón mal encajado dejando rendijas por donde se colaba la luz de un cielo invisible. Ignoro cómo me las apañé para zafarme del asiento primero y sacarla de allí después. Debió de ser una tarea agotadora y tan penosa que prefiero no saberlo.

.

El siguiente recuerdo de la pesadilla es que, cuando supe que mi querida esposa había muerto, me di cabezadas contra la roca hasta que un chorro de sangre negra y pastosa como la pez me cegó y caí al suelo sin conocimiento. Lo que me devolvió a la espantosa realidad fue una sed tan insoportablemente intensa que hasta me olvidé del cadáver. En la furgoneta no había agua y acabé abriendo el capó en busca de cualquier líquido que echarme a la boca. Sólo encontré en el depósito del limpiaparabrisas apenas unas gotas con sabor a jabón que logré apurar superando las arcadas. Luego viene otra laguna amnésica, puede que de horas o incluso de días, y la siguiente impresión fue la de un taladro perforándome el estómago o, mejor aún dada mi condición de moribundo, la de un buitre picoteándome las tripas. Nunca hasta entonces supe que el hambre no es la agradable sensación de apetito cuando se tiene con qué saciarlo, relamerse pensando en el placer de llevarte a la boca lo que más te gusta. No podía imaginar que el hambre de verdad es una tortura. Que tener hambre duele. Que las ganas de comer, cuando no se tiene qué, dan paso a la imperiosa necesidad de echarle algo al estómago para que deje de morderte las entrañas como un perro rabioso y acaban trastornándote la mente hasta el extremo de intentar apaciguar a la bestia hincándole los dientes al neumático de un coche o a la tapicería del asiento. Solo entonces puedes comprender que un ser humano muerto de hambre pueda llegar a comer carne de otro, muerto de verdad.

.

En mis tiempos de estudiante cayó en mis manos un libro cuya lectura me produjo una impresión inolvidable. Se titula ¡Viven! y narra la impresionante experiencia del avión uruguayo que se estrelló en los Andes en 1972. Murieron diecisiete personas y los veintisiete que resultaron heridos o ilesos pudieron aguantar setenta y dos días a casi 4.000 metros de altitud y temperaturas de hasta -40º C comiendo carne de los restos de pasajeros muertos: «No fue canibalismo sino supervivencia», continúan justificando cuarenta años después de la tragedia. Aquel libro hizo saltar por los aires uno de los tabúes más ancestrales de la humanidad y despertó en mi tal interés por la antropofagia que la escogí como tema para mi tesina fin de carrera. Estudiando los casos más sonados de canibalismo de los que tenemos noticia no solo llegas a comprender sino incluso a aprobar que personas desesperadas lleguen a comerse a sus semejantes. Y no me refiero a psicópatas célebres como el carnicero de Milwaukee, el venezolano Comegente o el caníbal de Rotemburgo, que sometían a torturas y vejaciones sexuales a sus víctimas antes de matarlas para comérselas, ni al restaurante caníbal de un hotel nigeriano cuyo plato más caro de la carta era la carne humana, cuyo sabor, aseguran quienes la han probado, se parece mucho al de la de cerdo. Estoy hablando de los estremecedores relatos de antropofagia durante el sitio de Leningrado en la Segunda Guerra Mundial (1942) o la hambruna que asoló Corea del Norte tras las inundaciones de 1995/6. Supervivencia. Pura necesidad animal. El instinto de seguir viviendo es tan invenciblemente poderoso que no claudica ni cuando el resto de vida que se pretende arañar posiblemente será peor que la muerte. «El ser humano será capaz de cualquier cosa por evitar su regreso al eterno no-ser del que proviene», leí una vez no sé dónde. Incluso alimentarte con el cadáver de quien más quisiste en la vida que te resistes a perder con uñas y dientes, literalmente.

.

Pero ella había dejado de existir y su cuerpo se descompondría en pocos días, aunque debido a la baja temperatura de la gruta y su profundidad bajo tierra quizá aguantaría un par de semanas durante las cuales podría o ser rescatado o ingeniármelas para escalar hasta la superficie y buscar ayuda. Y no se trataba solo de ponerme yo a salvo. Teníamos dos hijos en edad escolar que ahora me necesitarían más que nunca y sólo pensaba en volver a abrazarlos y ocuparme de ellos como su padre y su madre a la vez. Estoy seguro de que si ellos no existieran no hubiese luchado hasta aquel extremo para seguir viviendo. Me habría acurrucado junto al cadáver de mi compañera y lo hubiese abrazado como todas las noches hasta que el definitivo sueño de la muerte me reuniera de nuevo con ella.

.

Antes de atreverme a tocarla tuve que esforzarme realizando un ejercicio de autosugestión para convencerme de que aquel cuerpo no era el de mi pobre esposa, con la que llevaba quince años casado, sino la única comida que podría salvarme de una muerte segura. Las personas somos ante todo un rostro, así que cubrí el suyo, no recuerdo con qué, puede que con una chaqueta, y esperé. Curiosamente, una vez tomada la tremenda decisión de hincarle el diente, mis niveles de ansiedad, angustia e incluso de la mismísima hambre se redujeron bastante. Pues ya sabía que no moriría de inanición y cómo evitarlo, así que ya no había prisa. Quizá estuvieran buscándonos y aunque, insisto, no puedo recordar adónde nos dirigíamos ni reconocer el escenario del accidente, seguro que alguien habría alertado sobre nuestra desaparición y ya habría un dispositivo en marcha. Luego debí quedarme dormido otra vez, o sufrir otro desmayo, hasta que una punzada insoportable me taladró la boca del estómago. Era un dolor tan intenso que estuve a punto de perder la conciencia de nuevo, pero el instinto debió de impedirlo porque quizás ya no me hubiese despertado jamás. La necesidad de echar lo que fuese al estómago era extrema y comencé a sufrir una alucinación multisensorial. No estaba en una fosa tenebrosa sino en un hermoso patio porticado, teñido por una tenue luz anaranjada; del silencio mortal surgía un adagio para cuerdas y un embriagador aroma a lechazo asado me produjo una salivación tan intensa que insoportables punzadas bajo las orejas me devolvieron a la realidad. Y ya no fue posible dar marcha atrás. Había dejado de ser un ser racional hambriento para convertirme en un animal impelido por el atávico instinto de conservación.

.

Mi plan era empezar a comérmela como quien no quiere la cosa, procurando la menor mutilación, de modo que si llegasen a rescatarme se notara lo menos posible. Sabía por mis lecturas sobre el tema que las partes más nutritivas son las grandes masas musculares, empezando por las nalgas y siguiendo por muslos, pantorrillas y brazos. Los caníbales expertos suelen extraer primero las vísceras y comérselas asadas o fritas, con lo cual retrasan la descomposición y el cuerpo les dura más si no disponen de un medio de refrigeración. Pero yo no disponía de mechero ni de una triste navajilla, así que tendría que apañármelas solo con los dientes, como cualquier animal carnívoro. Peor aún, como un carroñero.

.

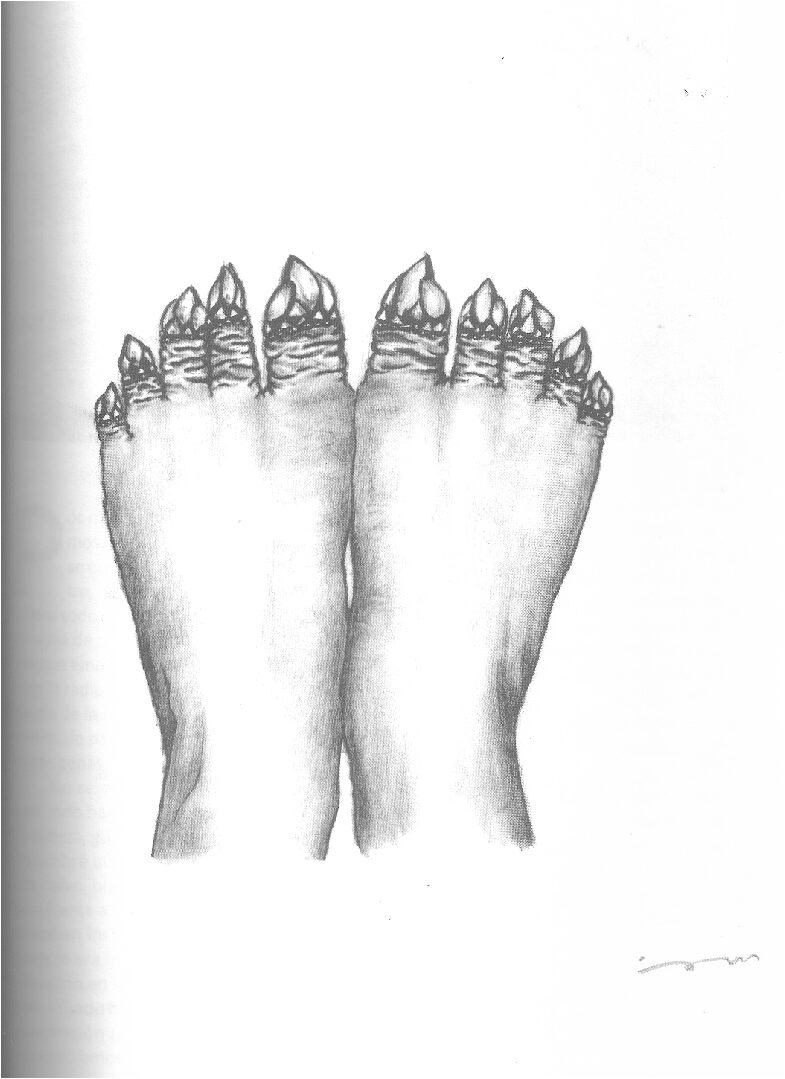

Así que empezaría por los pies. Desde un punto de vista dietético hubiera sido más eficiente clavarle el primer mordisco en alguna de esas partes más blandas y carnosas del cuerpo, como la mejilla, la mama o la nalga, pero el mismo instinto que me obligaba a cometer una acción tan horripilante me guiaría para consumir los despojos del modo más económico y a la postre respetuoso con el cadáver. Está claro que los dedos de los pies no ofrecen mucha sustancia y además contienen huesecillos que no sería fácil despegar de la carne cruda. Pero tenemos diez, y como las necesidades calóricas tirado en el suelo todo el día son escasas, posiblemente podría aguantar con los de un solo pie varios días. Después, ya vería.

.

A duras penas conseguí sujetarme las ganas esperando la caída de la noche, confiado en que la cena resultaría menos desagradable en la oscuridad. Pero la luna debía de estar llena o casi, porque por las rendijas del techo se colaba una luz mortecina pero suficiente para distinguir las formas de un cadáver tendido en el suelo. Era el escenario más macabro y la experiencia más dolorosa y terrible que hubiera podido imaginar nunca, pero no me quedaba otro remedio.

.

Me arrodillé a sus pies. No tuve que descalzarla porque había perdido los zapatos. El derecho parecía deformado, como vuelto del revés, daba grima, así que me decidí por el izquierdo. Los dedos estaban amoratados, casi negros, y el contraste con la palidez verdusca de las uñas les daba un aspecto de percebes que acabó con el último resquicio racional que me quedaba. La alucinación gastronómica, además, intensificó las punzadas bajo los oídos y el fresado en la boca del estómago. Acerqué la cabeza al pie, cerré los ojos, desactivé el paladar, entreabrí la boca, busqué con los dientes la base del percebe más gordo de los cinco y los clavé con más repugnancia que decisión. No llegué a morder mucho porque un chillido familiar me lo impidió. Era ella, mi esposa, quejándose del dedo gordo como si lo hubiese amputado de cuajo. Me retiré espantado y una súbita luz amarillenta me devolvió a la realidad. No estábamos en una gruta ni en un pozo, era nuestro dormitorio, yo estaba sentado a los pies de la cama y ella se había incorporado para masajearse el antepié como solía. Tuve que reaccionar con rapidez y sin que pudiera sospechar nada, qué te ha ocurrido, cariño, le pregunté, ¡este dichoso juanete!, menudo pinchazo, ¡Ah!, yo tragué saliva, déjame ver, ¿te duele?, ¿qué si me duele?, ha sido lo más parecido a un mordisco, ya no lo aguanto más, me lo voy a operar de una santa vez, estaba enfadada, entonces acaricié la mano que acariciaba su dedo gordo, claro cariño, te lo tienes que mirar en serio, ¿se va pasando?, ella asintió con la cabeza y luego se hizo un silencio que amplificó los escandalosos borborigmos de mis tripas. Tienes hambre, ¿verdad?, claro, anoche te empeñaste en no cenar y apenas comiste a mediodía, te estás pasando con la dieta, me regañó con dulzura sin dejar de manosearse el dedo, y lo peor es que tampoco te tomaste la medicación, ya sabes lo que dijo el psiquiatra, que no debes saltarte ni una pastilla porque te puedes descompensar, tienes razón, querida, lo sé, es que ayer no sentía nada de hambre, pero ahora sí y no puedes imaginar de qué modo tan atroz.

.

.

(Relato incluido en el libro 20 relatos solidarios, editado en 2015 por el Banco de alimentos de La Rioja, en el que participaron veinte escritores y otros tantos ilustradores riojanos. La ilustración es de Isolda Sáez.)