En nuestra vida pueden distinguirse dos etapas: en la primera piensas que no te morirás nunca y en la segunda que puede suceder en cualquier momento. Su límite es difuso e individual, pero hay más contrastes que pueden ayudar a establecerlo: en la primera fase crees tener toda la vida por delante y en la segunda ya la tienes casi toda por detrás. La primera suele ser tiempo de planes, ambiciones, plenitudes e ilusiones, y la segunda, de decepciones, desengaños, achaques y fracasos. En la una nos preparamos «para el día de mañana» y en la otra caemos en que el mañana era esto. Schopenhauer se aventuró a trazar la línea temporal entre ambas: «los primeros cuarenta años nos dan el texto, los treinta siguientes el comentario». El genial pianista Glenn Gould siempre decía que había que hacer las cosas antes de los cincuenta. Murió nueve días después de cumplirlos.

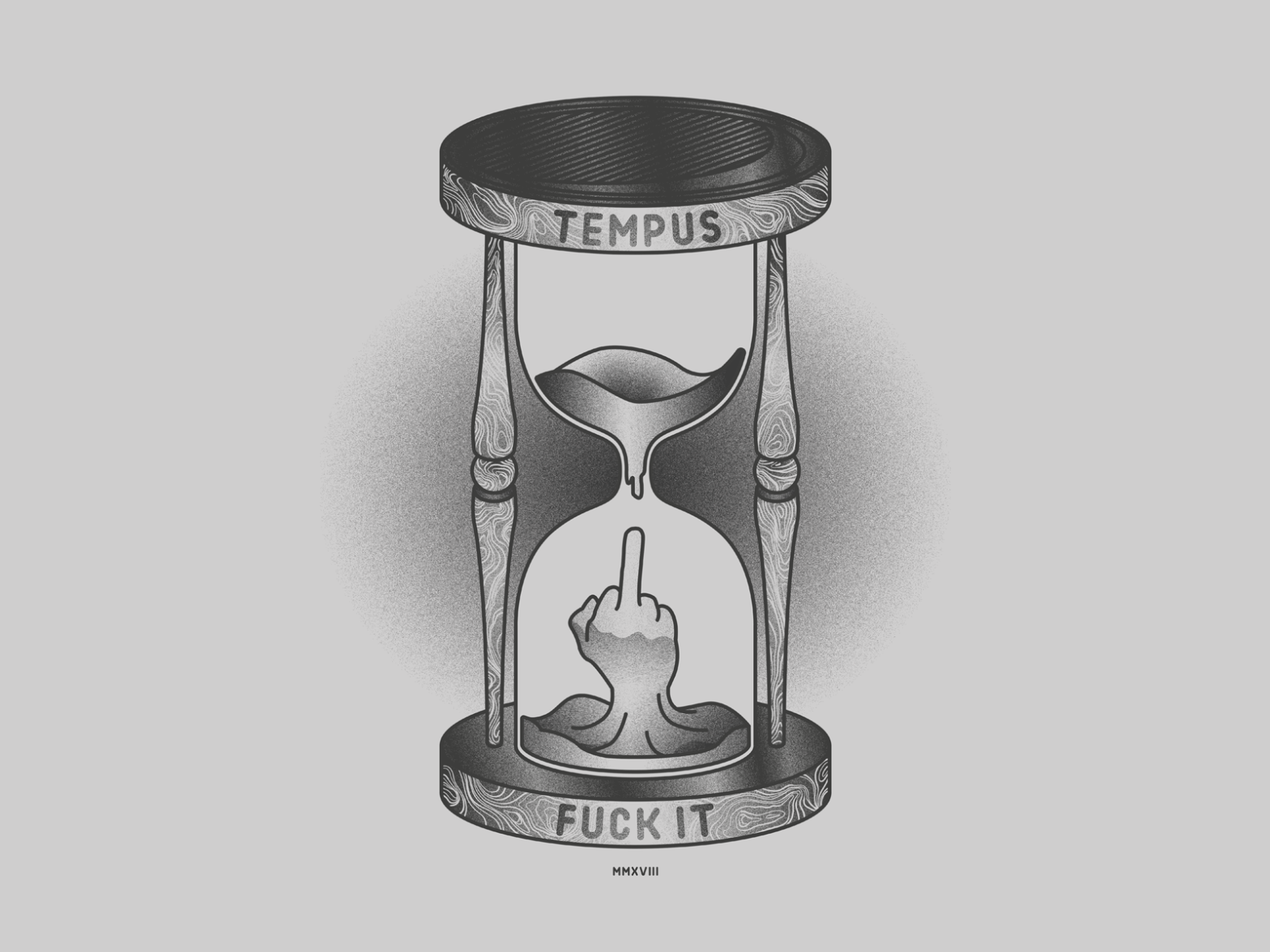

Como sabemos desde Virgilio, tempus fugit irreparabile, y otro poeta latino, Horacio, aconsejó el carpe diem (aprovecha el día), porque, como rezan sentencias populares menos cultas, «día que pasa, no vuelve», «a vivir que son dos días», «solo se vive una vez», etc. Algunos pensadores insisten en que «ayer» y «mañana» solo son adverbios de tiempo, que solo existe el presente, pero otros lo niegan por ser solamente un instante entre la ilusión y la nostalgia, y porque «añorar el pasado es correr tras el viento». Einstein quiso zanjar la cuestión asegurando que la distinción entre pasado, presente y futuro solo es una ilusión obstinada y Marco Aurelio, el emperador filósofo, en fin, nos aconsejó «vivir cada día como si fuera el último y hacer cada cosa como si fuese la última».

Todo eso está muy bien, pero ahora imagine que un ángel de mal agüero le anunciara en sueños que el inmediato amanecer será el último de su vida. Qué cree usted que haría: ¿apresurarse a dejar sus cosas en orden y los papeles en regla, despedirse de la familia en un estrella Michelín y confesarse si es creyente? ¿O aprovechar para ajustar esas cuentas pendientes con absoluta impunidad?

En todo caso, si ustedes se encuentran aún en la primera de las dos etapas de la vida que describí al principio, no se preocupen porque ya saben que no van a palmar nunca. Y si ya se deslizan pendiente abajo por la segunda, pues tampoco: al ser conscientes de que hoy pueden no llegar vivos a la cena, si tal cosa no sucediera, al acostarse háganle un corte de mangas a la Parca y a soñar con los angelitos. Siempre, claro, que uno de ellos no sea el del mal agüero. En ese caso, seguramente no pegarán ojo dudando si dedicar su última mañana a ordenar papeles o a reventarle las cuatro ruedas a quien ustedes saben; entre despedirse del mundo con generosidad o con villanía. Pudiera ser su última voluntad.